K8S入门

基本概念

用 Docker 进行容器化管理之后方便了很多,容器少的话,可以使用 Shell 脚本来管理。但随着容器越来越多,容器也越来越难以管理,项目架构也越来越复杂,如何管理和维护这些容器,就是 Kubernetes 要解决的问题。

Kubernetes 组件

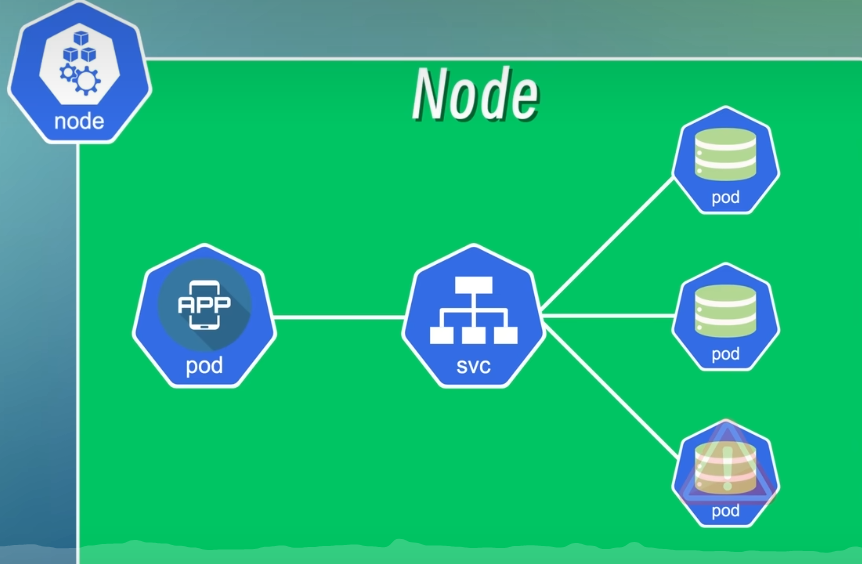

Node

Node:节点,一个物理机或者一台虚拟机。

Pod

Pod 是 Kubernetes 的最小调度单元,可以理解为容器的抽象。一个 Pod 就是一个或者多个应用容器的组合。它创建了一个容器的运行环境,在这个环境中容器可以共享一些资源,比如网络、存储和运行时的一些配置等等。

假设我们系统包括一个应用程序和一个数据库,就可以将应用程序和数据库分别放到两个不同的 Pod 中,一般情况下一个 Pod 中只运行一个容器,这样可以更好地实现应用程序的解耦和扩展。

一个 Pod 中也是可以运行多个容器的,一般仅限于这些容器是高度耦合的情况,它们之间为了共享一些配置或者资源,不得不将它们放到一个容器中

应用程序要访问数据库的话,只需要知道数据库的 IP 地址,这里的 IP 地址是 Pod 在创建的时候自动创建的,是一个集群内部的 IP 地址(也就是无法从集群外部访问),Pod 之间通过这些 IP 地址进行通信。

Pod IP 不稳定问题

Pod 并不是稳定的实体,它们非常容易被创建或者销毁,比如发生故障的时候,Kubernetes会自动将发生故障的 Pod 销毁掉然后创建一个新的 Pod 替代它,这时候 IP 也会重新分配,如果应用程序还用原来的 IP 来访问的话就找不到。

Service

为了解决这个问题,Kubernetes 提供了一个名为 Service 的资源对象,它可以将一组 Pod 封装成一个服务,这个服务通过一个统一的入口来访问。

就比如上面的场景,我们分别将应用程序和数据库两组 Pod 封装成两个 Service,这样应用程序就可以通过 Service 的 IP 地址访问数据库(有点像路由器和反向代理),即使 Pod 的 IP 地址发生了变化,Service 的 IP 地址也不会发生变化,Service 会自动将请求转发到其它健康的 Pod 上。

正向代理:代理的是 C 端(客户端),S 端不知道 C 端的 IP。C 端发送请求给代理服务器,再由代理服务器向 S 端(服务端)发送请求,S 端就会将数据响应给代理服务器,再由代理服务器将数据传输给 C 端。(科学上网使用的就是正向代理)

反向代理:代理的是 S 端,C 端不知道 S 端的 IP。S 端可能有多台服务器,C 端向代理服务器发送请求,代理服务器向 S 端的其中一台服务器发送请求,服务器将数据响应给代理服务器,再由代理服务器将数据传输给 C 端。(比如 Nginx 的负载均衡)

使用代理模式的好处:

- 隐藏真实 IP,隐私

- 在代理服务器上设置缓存可以加快访问

- 突破网络限制,有些网站会限制某些地区的 IP 访问,使用化茧成蝶可以突破限制。(还是科学上网)

坏处:

- C 端和 S 端的 IP 对彼此隐藏了,但会将 IP 暴露给代理服务器

- 网络链路多了代理服务器的节点,降低访问速度

内部服务和外部服务

内部服务:不能暴露或者不需要暴露给外部的服务,比如数据库、缓存、消息队列等,这些服务只需要在集群内部访问就可以了。

外部服务:后端的 API 接口或者前端界面等等,这些就是需要暴露给用户的服务。

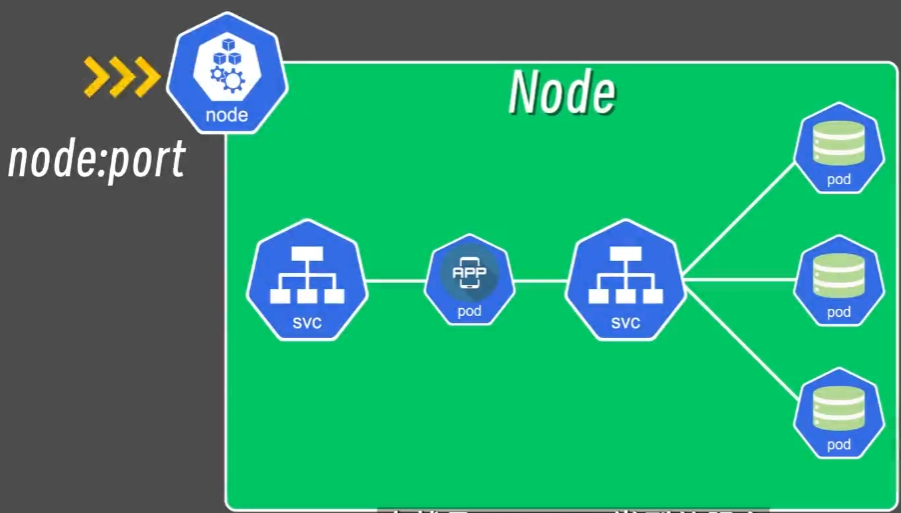

外部服务常见的类型有 ExternalName、LoadBalancer、NodePort、ClusterIP,其中 NodePort 是我们常用的类型,它会在节点上开放一个端口,然后将这个端口映射到 Service 的 IP 地址和端口上,这样就可以通过节点的 IP 地址和端口来访问 Service 了。是不是感觉有点熟悉?http://localhost:8080,想起来了吗?

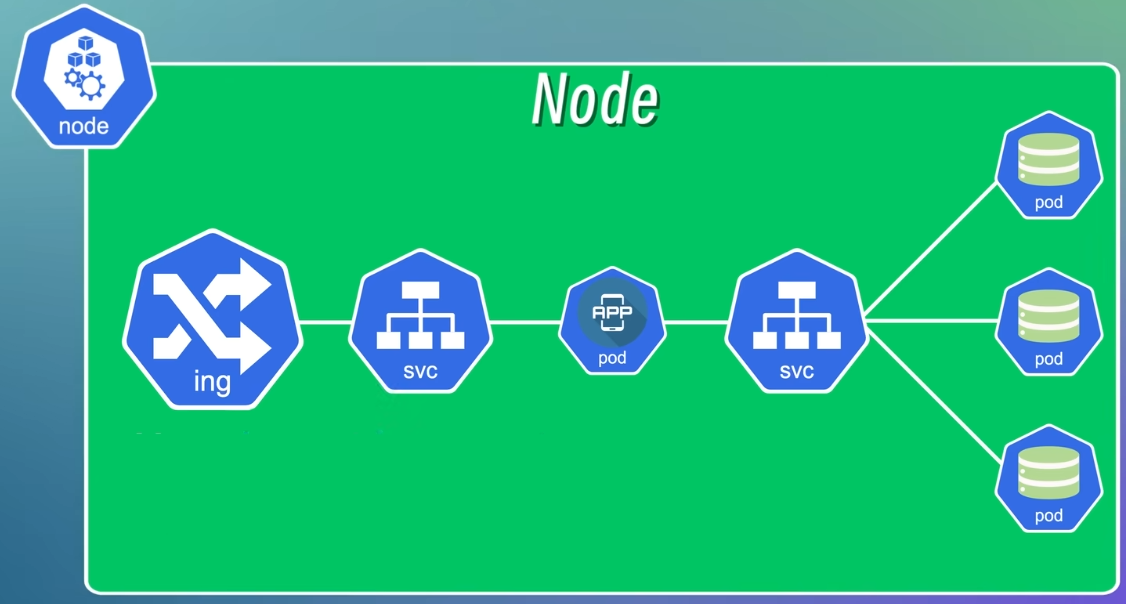

在开发和测试阶段使用 IP 和端口号的方式是没有问题的,但在生产环境中通常是用域名来访问服务的,这时就用到了另一个资源对象 Ingress。

Ingress

Ingress 是用于管理从集群外部访问集群内部服务的入口和方式,可以通过 Ingress 配置不同的转发规则,从而根据不同的规则来访问不同的 Service 以及 Service 所对应的 Pod。还可以通过 Ingress 来配置域名,这样就可以从集群外部使用域名和访问 Service。

Ingress 也可以用来配置 SSL 证书或者负载均衡。

ConfigMap

原来我们的应用程序需要访问数据库的话,一般的做法是将数据库的地址和端口等连接信息写到配置文件或者环境变量中,然后在应用程序中读取这些配置信息,这样配置信息就和应用程序耦合在一起了,当数据库的地址或者端口发生变化,我们就得修改应用程序的配置信息然后重新编译部署,这样不仅麻烦,而且对于一些需要不间断运行的服务来说是不能接受的(比如你深夜肚子饿了想点外卖而服务器却在重新编译部署)。

为了解决这个问题,Kubernetes 提供了一个 ConfigMap 组件,它可以将配置信息封装起来,然后就可以在应用程序中读取和使用。将配置信息和应用程序的镜像内容分离开,当数据库的地址和端口发生变化的时候,只需要修改 ConfigMap对象中的配置信息,然后重新加载 Pod,不需要重新编译和部署应用程序。

可以理解为给数据库加了个反向代理

Secret

但 ConfigMap 有个问题,就是它的配置信息是明文的,如果用户名和密码存在 ConfigMap 中是有风险的,于是 Kubernetes 提供了 Secret 组件,用于封装敏感信息,会将配置信息 Base64 编码,但 Base64 编码很容易解码,浏览器随便搜个解码器就能得到原文,所以还需要配合其它手段来确保安全性。

真是一层套一层

Volume

Pod 被销毁或重启时数据也跟着消失,这对于需要持久化存储的应用程序比如数据库肯定是不行的,Kubernetes 提供了 Volume 组件,它可以将一些持久化存储的资源挂载到集群中的本地磁盘上,或者挂载到集群外部的远程存储上(比如 OSS)。

Deployment

如果服务端只有一个节点的话,这个节点发生故障就会导致服务宕机(即单点故障),无法实现高可用性。这个好解决,既然一个不够,那就多复制几个,当一个节点发生故障的时候,Service 就会自动将请求转发到另一个节点。(这里的 Service 指的是上面的 Service 组件)

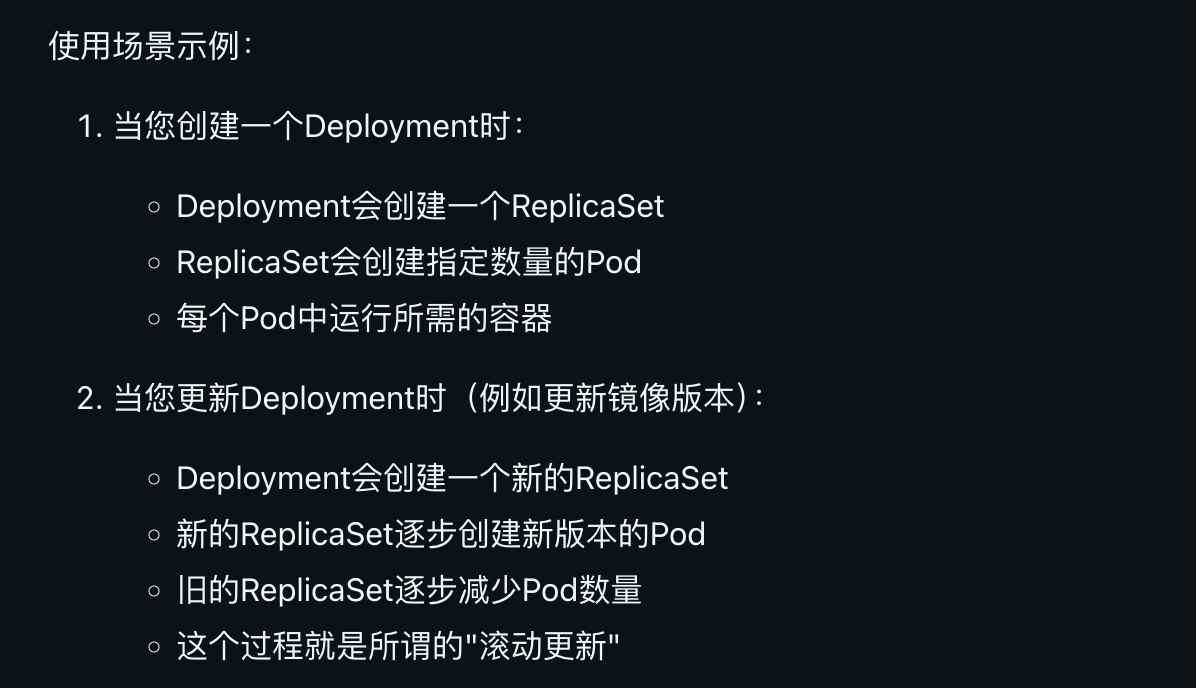

Deployment 就是用来定义和管理应用程序的副本数量以及应用程序的更新策略,将一个或者多个 Pod 组合在一起,简化应用程序的部署和更新操作,还可以副本控制、滚动更新、自动扩缩容等。

副本控制:定义和管理应用程序的副本数量,比如定义一个应用程序副本数量为 3,当其中一个发生故障时,就会生成一个新的副本来替换坏副本,始终保持有 3 个副本在集群中运行。

滚动更新:定义和管理应用程序的更新策略,使用新版本替换旧版本,确保应用程序的平滑升级。

平滑升级:不对用户的使用造成中断或不便的升级

StatefulSet

除了应用程序,数据库也有故障、升级和更新维护的时候,数据库停了服务也停了,所以数据库也需要采取多副本的方式来保证高可用性,但一般不使用 Deployment 来实现数据库的多副本,因为数据库的多副本之间是有状态的,就是每个副本的数据存在差异(状态不同),需要确保数据的一致性,可以把数据写到一个共享的存储中或者同步不同副本之间的数据。

对于这一类有状态的应用程序,Kubernetes 提供了 StatefulSet 组件来管理,StatefulSet 跟 Deployment 非常类似,也提供了定义和管理应用程序副本数量和动态扩缩容等功能,此外它还保证了每个副本都有自己稳定的网络标识符和持久化存储,数据库、缓存、消息队列等这些有状态的应用以及保留了会话状态的应用一般都需要使用 StatefulSet 而不是 Deployment。

但 StatefulSet 部署的过程比较复杂和繁琐,而且并不是所有的有状态应用都适合用 StatefulSet 来部署,比如Redis,当 Redis 实例需要使用内存进行数据存储,并且数据存储在实例的内存中而不是持久性存储中时,如果这时候实例重启,Redis 数据丢失,这时候 StatefulSet 就无法保证数据的持久性(还是有点不理解)。更加通用和简单的方式是把有状态的应用程序从 Kubernetes 中剥离出来,在集群外单独部署。

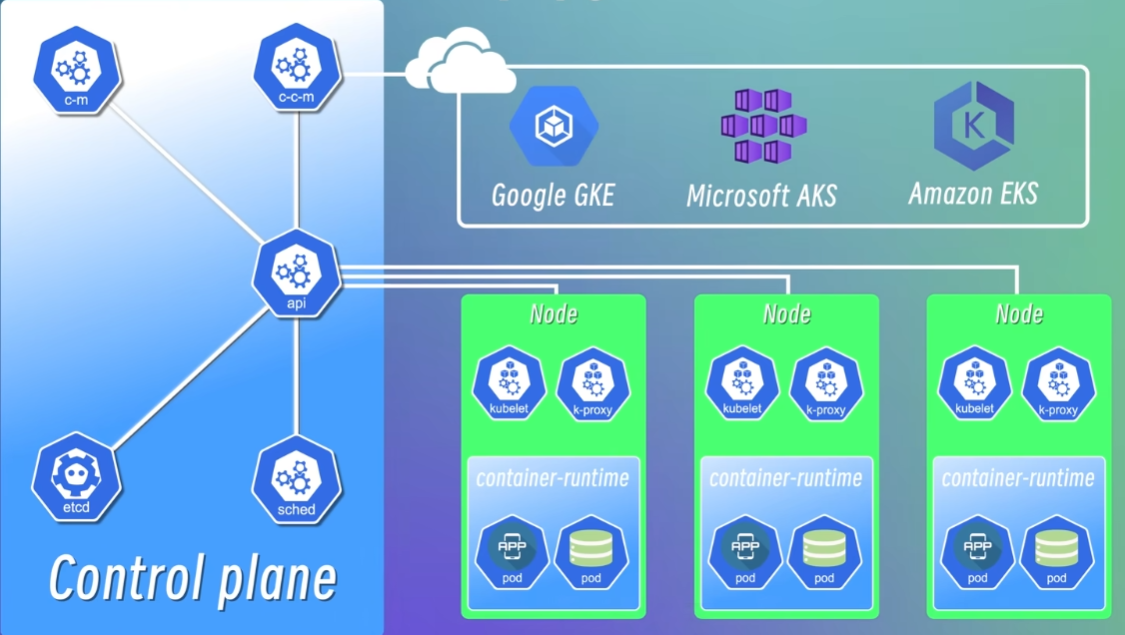

Kubernetes 架构

Kubernetes 是典型的 Master-Worker 架构, Master Node 负责管理整个集群,Worker Node 负责运行应用程序和服务。

官方定义:Kubernetes 通过将容器放入在节点上运行的 Pod 中来执行工作负载。

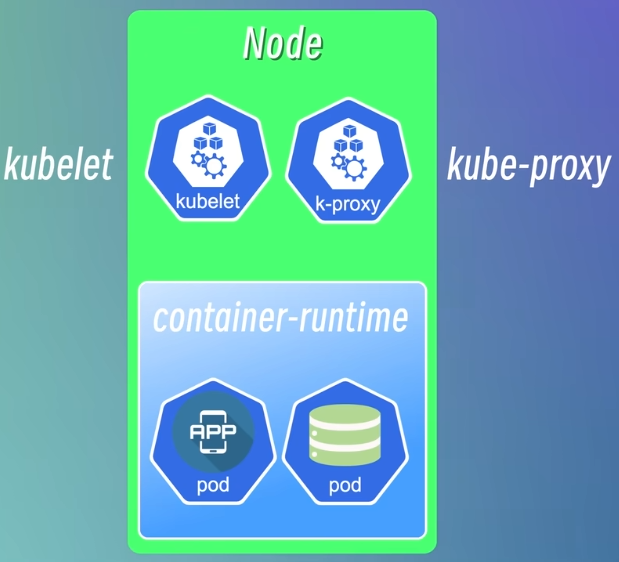

Worker Node

下面这个 Node 就运行了两个 Pod,这里的 Node 就是集群中实际完成工作的节点,也就是 Worker-Node。

为了对外提供服务,每个 Node 上都会包含三个组件,kubelet、kube-proxy 和 container runtime。

container runtime

翻译为“运行环境”,可以理解为一个运行容器的实例,负责拉取容器镜像、创建容器、启动或者停止容器等等,所有的容器都需要通过 container runtime 来运行,所以每个节点上都需要安装 container runtime。

kubelet

负责管理和维护每个节点上的 Pod 并确保它们按照预期运行,它也会定期从 apiserver 组件接收新的或者修改后的 Pod 规范,同时会监控工作节点的运行情况,然后将信息汇报给 apiserver。

kube-proxy

负责为 Pod 对象提供网络代理和负载均衡服务。

一般 Kubernetes 集群包含多个节点,节点之间通过 Service 通信,这就需要一个负载均衡器来接收请求,然后再将请求发送到不同节点上。kube-proxy 就是负责这个功能的组件,它在每个 Node 上启动一个网络代理,使发往 Service 的流量路由到正确的后端 Pod,比如 Node A 的应用程序要访问数据库,应用程序对数据库的访问请求并不会被随机路由到别的节点的数据库中,kube-proxy 会把请求路由到与应用程序同一个节点(也就是 Node A)的数据库 Pod 中。

“路由”也是一个动词

Master Node

kube-apiserver

负责提供 Kubernetes 集群的 API 接口服务,所有的组件通过 apiserver 通信,用户在集群中部署应用时也需要使用客户端与 apiserver 进行交互。apiserver 就像一个集群的网关,是整个系统的入口,所有的请求都会先经过它,再由它分发给不同的组件进行处理。

除了提供 API 接口之外,apiserver 还负责对所有对象的增删改查等操作进行认证、授权和访问控制。apiserver 接收到请求时会先验证请求的合法性,验证通过之后才会将请求转发给 Scheduler 处理。

Scheduler 调度器

负责监控集群中所有节点的资源使用情况,然后根据调度策略将 Pod 调度到合适的节点上运行。

调度策略:比如新增一个新 Pod 时,将 Pod 调度到空闲资源最多的节点上

Controller Manager 控制器管理器

负责管理集群中各种资源对象(比如 Node、Pod、Service)的状态,然后根据状态做出相应的响应。比如集群中有一个节点发生故障时,得有一个机制来监控和检测这个故障然后处理故障,比如重启 Pod 或者使用新 Pod 替代,这就是 Controller Manager 要做的事。

etcd

高可用键-值存储系统,类似 Redis,用于存储集群中所有资源对象的状态信息,每新增或者崩掉一个 Pod,这些信息都会被记录到 etcd 中,使用命令行查询集群状态时就是通过 etcd 来获取的。

etcd 一般只存储集群中应用程序的状态信息,不存储应用程序的数据

Cloud Controller Manager

一个云平台相关的控制器,负责与云平台(例如 Google GKE、Microsoft AKS、Amazon EKS)的 API 进行交互,并且对不同平台都提供一致的管理接口。

minikube 搭建环境

minikube 是一个轻量级的 Kubernetes 发行版可以在本地运行单节点的 Kubernetes 集群。

kubectl 是一个命令行工具,可以通过在命令行输入各种命令与 Master Node 的 apiserver 交互,从而与 Kubernetes 集群进行交互。

- 命令行输入

brew install minikube安装 minikube minikube version查看版本信息验证是否安装成功

minikube start创建一个集群,成功 start 之后就可以 kubectl get nodes查看集群中的节点信息了(或者使用minikube status)

kubectl 常用命令

创建一个 Pod

1 | sudo kubectl run podName --image=imageName |

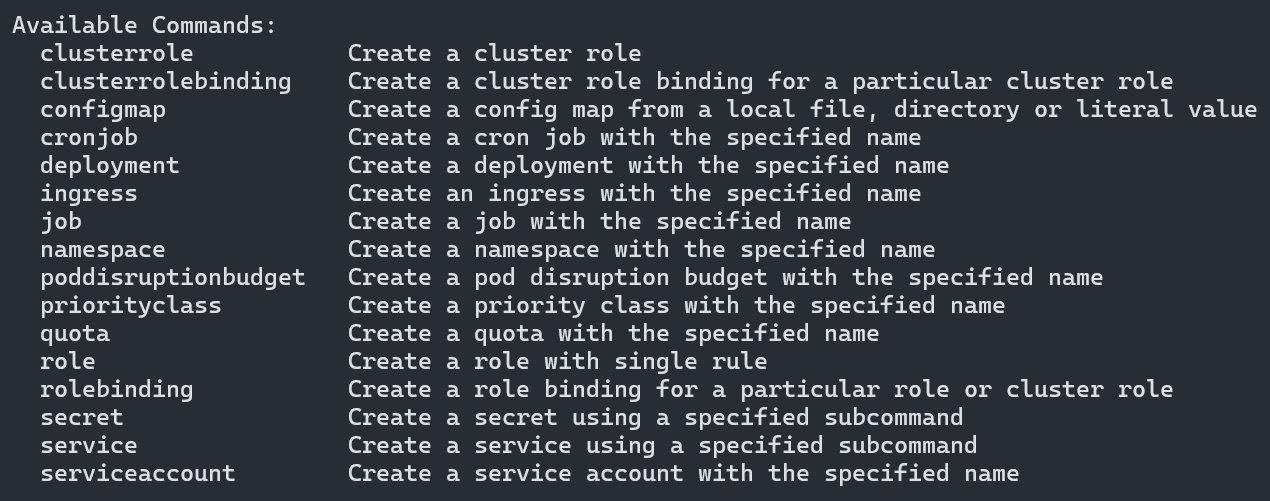

用这个命令创建一个 Pod 已经被弃用,并在较新版本的 Kubernetes 中不再建议使用。也可以使用 creat 命令来创建想要的资源对象

kubectl create -h可以查看 create 命令相关的帮助文档

翻一翻可以看到,create 命令的资源对象里并没有 Pod,因为 Pod 是 Kubernetes 中最基本的资源对象,通常情况下我们并不会直接创建一个 Pod,而是创建一个 Pod 的上层资源对象

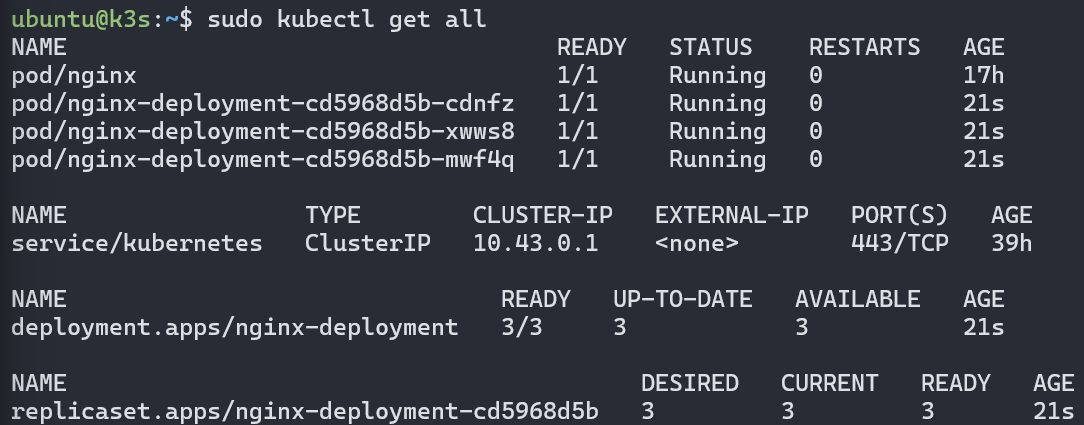

现在我们来创建一个 Deployment,kubectl create deployment nginx-deployment --image=nginx

在 Deployment 和 Pod 之间还有一个中间层 ReplicaSet,用来管理 Pod 的副本数量,kubectl get replicaset查看 replicaset 列表,注意看,这里有个字符串有点眼熟,这个 replicaset 的 ID 在前面查看的 Pod 里出现过。Pod Name 分为三个部分,自己起的名字、replica ID、Pod ID,所以通过 Pod Name 中的 ReplicaSet ID 就可以知道这个 Pod 属于哪个 ReplicaSet,ReplicaSet Name 里也包含所属 Deployment 的 Name。

replica 就是副本的意思

ReplicaSet 并不用我们手动创建,而是通过 Deployment 来完成各种配置和管理。

通过 Deployment 指定副本数量

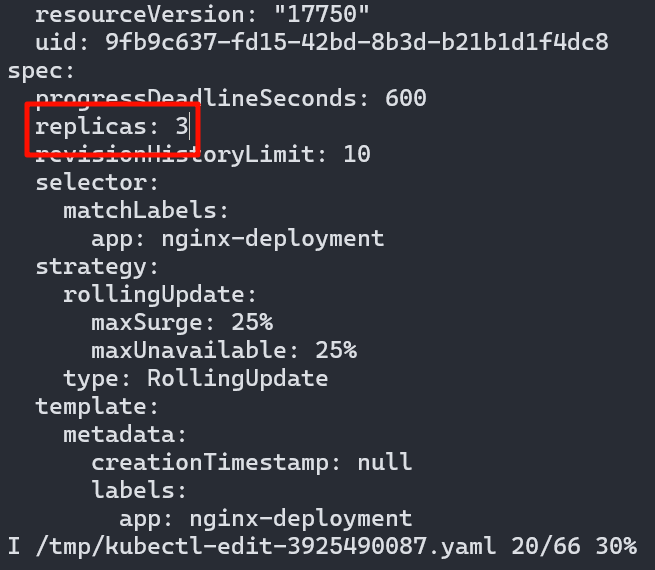

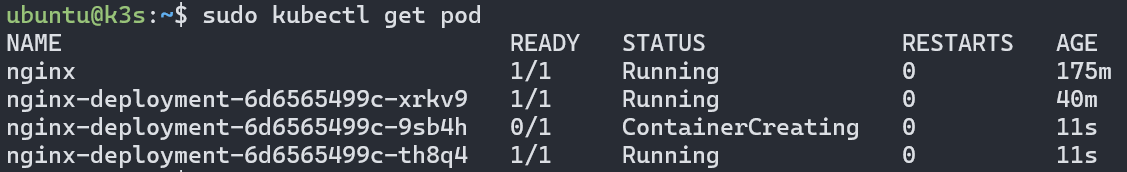

kubectl edit deployment nginx-deployment打开 Deployment 的配置文件,找到 replicas,把值改为 3。

退出后查看一下 Pod,可以发现多了两个副本

这个方式不是很稳妥的方式,了解即可

Kubernetes 调试命令和技巧

- 查看日志:

kubectl logs podName exec命令:以交互式的方式进入 Pod 中的一个容器,并启动一个 Bash shell。kubectl exec -it podName -- /bin/bash

kubectl exec:进入一个正在运行的 Pod 中执行命令。

-it:是下面两个选项的组合:

-i:允许你与Pod中的容器交互式地通信。

-t:为命令分配一个伪终端,使你能够使用命令行界面。

–:这个是一个分隔符,表示接下来的内容是要在容器内部执行的命令。

/bin/bash:这是要在容器内部执行的命令。在这个例子中,它启动了一个Bash shell。

YAML 配置文件的使用

我们创建资源对象时可以通过指定各种参数来配置生成的资源对象的状态,比如kubectl create deployment nginx-dep --image=nginx --replicaset=3,这就指定了镜像是 nginx,副本数量是 3,但只在命令行中声明不方便我们日后查看,所以写到配置文件中更实用。

- 通过配置文件创建资源对象

先创建一个 yaml 文件vi nginx-deployment.yaml

1 | apiVersion: apps/v1 # 定义使用的API版本,这里是apps/v1,表示使用应用的v1版本API。 |

然后kubectl create -f nginx-deployment.yaml根据配置文件创建一个 Deployment

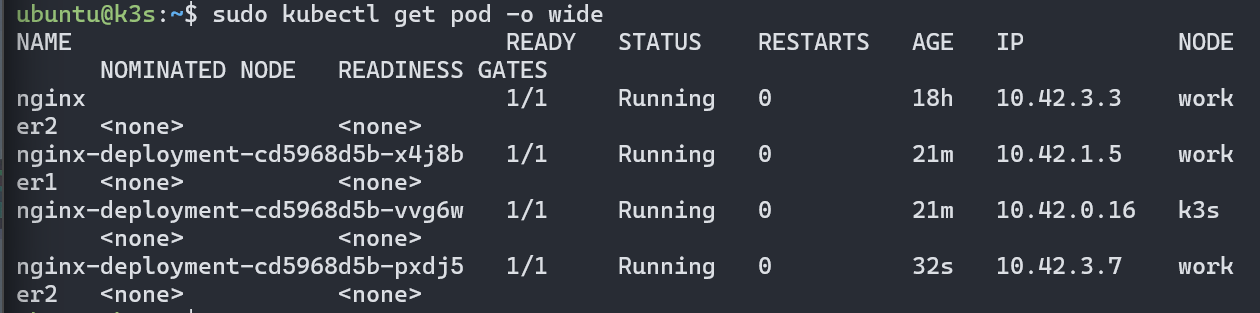

创建完查看一下效果,可以看到多出一个 Deployment 且副本数量为 3

也可以加上-o wide参数查看每个 Pod 的 IP

上面的 IP 是集群内部的 IP,无法从集群外部访问

也可以通过配置文件删除资源对象kubectl delete -f nginx-deployment.yaml,通过这个文件创建的所有资源对象都会被删除。

- 根据配置文件应用资源对象

1 | kubectl apply -f nginx-deployment.yaml |

如果该文件对应的资源对象还没创建,则创建并启用资源对象,如果已经存在则更新后启用。

试试把上面的配置文件副本数量改为 2,然后再查看变化。

这就量使用配置文件来管理 Pod 的优势所在,遇到流量高峰的时候,修改一下副本数量就可以快速扩容,高峰过后也可以主很方便地释放资源。

甚至可以通过配置实现自动扩缩容,原理就是定时检查资源对象的状态,比较状态和配置是否一致,如果不一致就自动修改资源的状态,使其和配置保持一致

create 和 apply 的区别:类比创建虚拟机,create 只是创建但没有启用资源对象,apply 会创建/更新资源对象后启用。

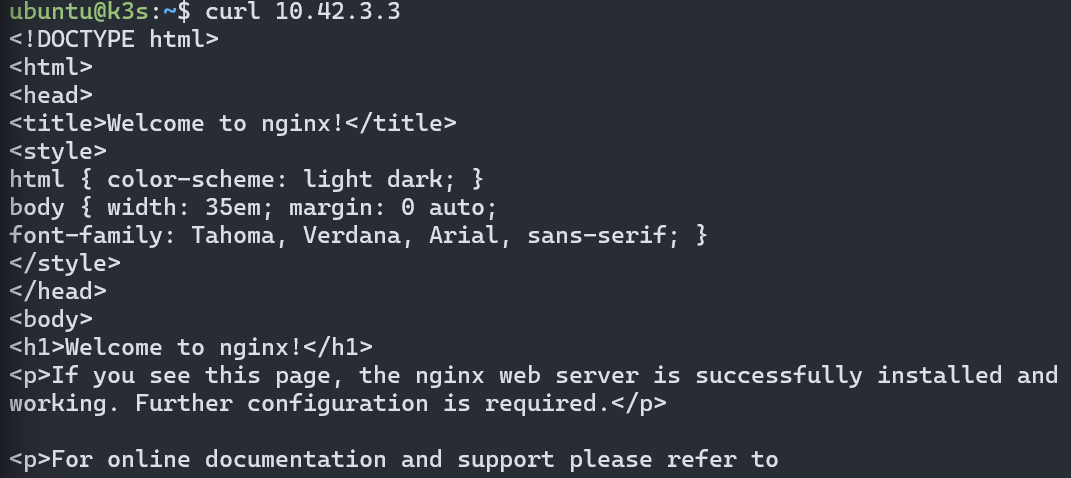

使用 Service 提供外部服务

Pod 使用的是一个集群内部的 IP 地址,如果用 Pod 来运行 nginx 是无法从集群外部访问到页面的。比如上面创建的 Pod,在 Master 节点上执行curl ip就可以访问到 nginx 页面。

但 exit 退出之后就无法访问了。另一个问题就是 Pod 并不是一个稳定的实体,经常会被创建或销毁,这里它的 IP 地址也会发生变化。

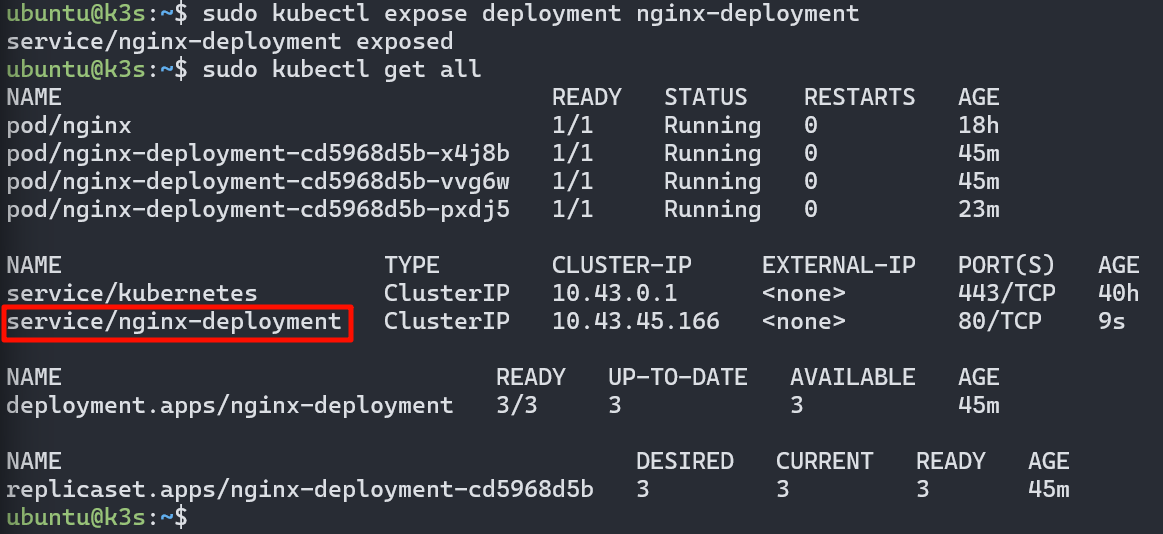

解决方案就是使用 Service 来提供外部服务。

- 创建一个 Service

kubectl service nginx-service - 也可以直接将已存在的 Deployment 对外公开为一个服务

kubectl expose deployment nginx-deployment

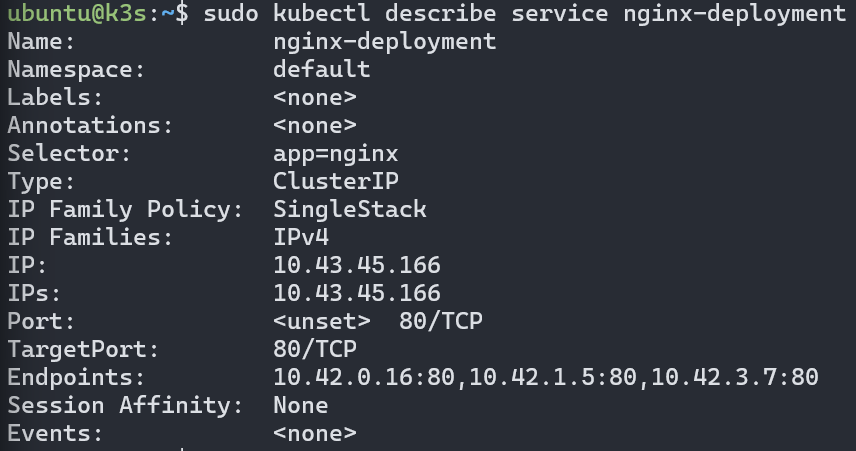

- 查看资源详细信息

sudo kubectl describe [资源类型] [资源名称]

- 通过配置文件创建 Service

新建一个配置文件 nginx-service.yaml

1 | apiVersion: v1 # 使用的Kubernetes API版本,这里是v1。 |

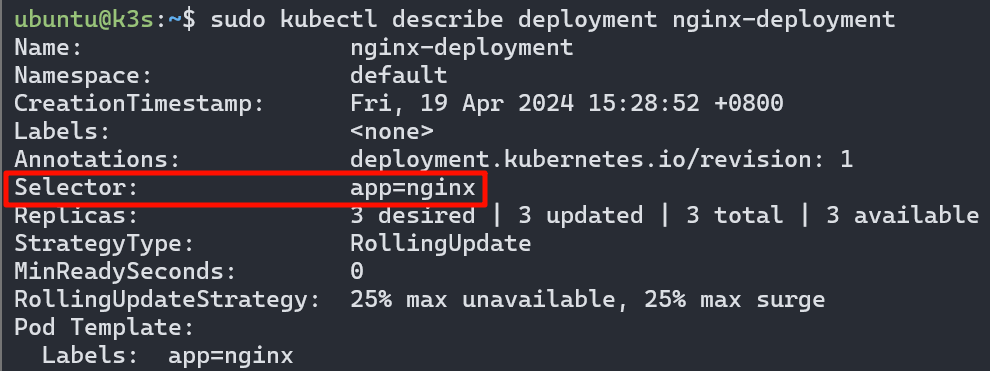

这里需要先了解一下选择器 selector 的作用:选择特定的资源,一般和 label 标签一起使用,类似 CSS 的选择器,我们前面在创建 Deployment 时已经给 Deployment 绑定了一个选择器,回头看看配置文件里的 matchLabels,也可以kubectl describe deployment nginx-deployment看一下 Deployment 信息,可以看到 Deployment 信息下有个 Selector

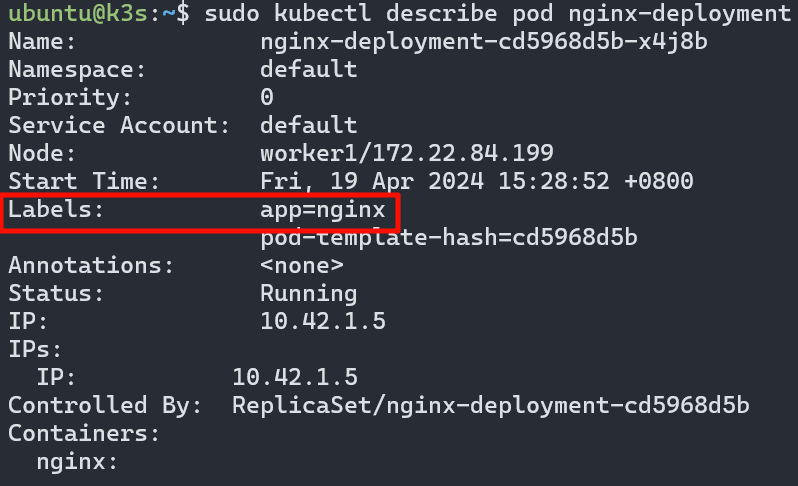

然后再看看 Pod 信息,创建的三个 Pod 都有 Labels 标签

总结一下就是,在 Deployment 声明一个选择器,在 Pod 里贴上一个标签,选择器与标签匹配的 Deployment 就可以管理 Pod。

保存配置文件后应用一下这个文件kubectl apply -f nginx-service.yaml

但是这个服务还是一个集群内部的服务,无法从集群外部访问,这时我们就得用到 NodePort 类型的服务。

NodePort 可以将服务公开到集群的节点上,然后我们通过 IP 和端口就可以访问到服务了。

我们创建 Service 时没有指定服务的类型,那这个 Service 默认就是一个 ClusterIP 类型的服务,也就是集群内部的服务,现在我们来将 Service 的服务类型改为 NodePort,只要在配置文件里加上 type 和 nodePort 就好了。注意端口的范围在 30000~32767 之间(这个范围是由 Kubernetes 团队选择的,因为它们通常不会被其他应用或服务占用)

1 | apiVersion: v1 # 使用的Kubernetes API版本,这里是v1。 |

保存后 apply 一下,åkubectl apply -f nginx-service.yaml

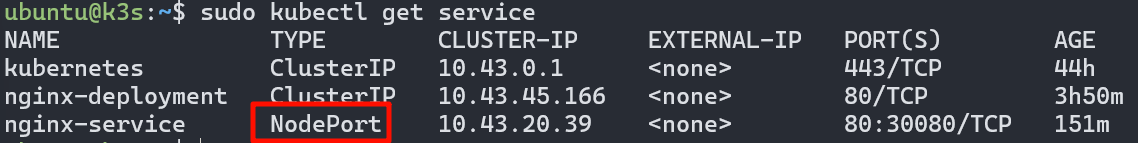

然后查看 Service 信息,可以看到服务类型变成了 NodePort,且端口号为 30080

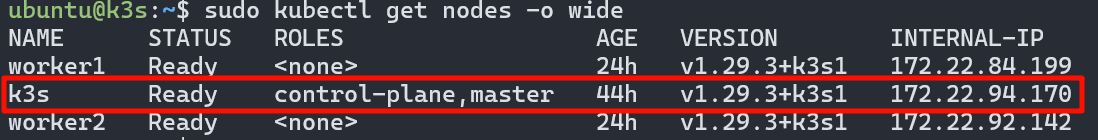

查看一下 IP 地址sudo kubectl get nodes -o wide

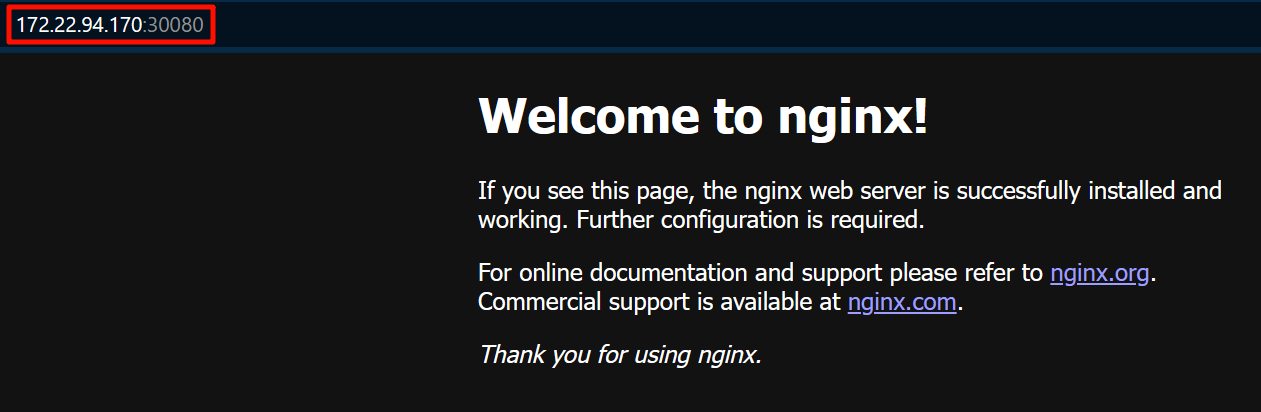

然后打开浏览器,输入 nodeIP:port,可以访问了!

关于 Service 的类型还有其它各类和应用,LoadBalcancer、ExternalName、Headless,感兴趣上官网了解一下

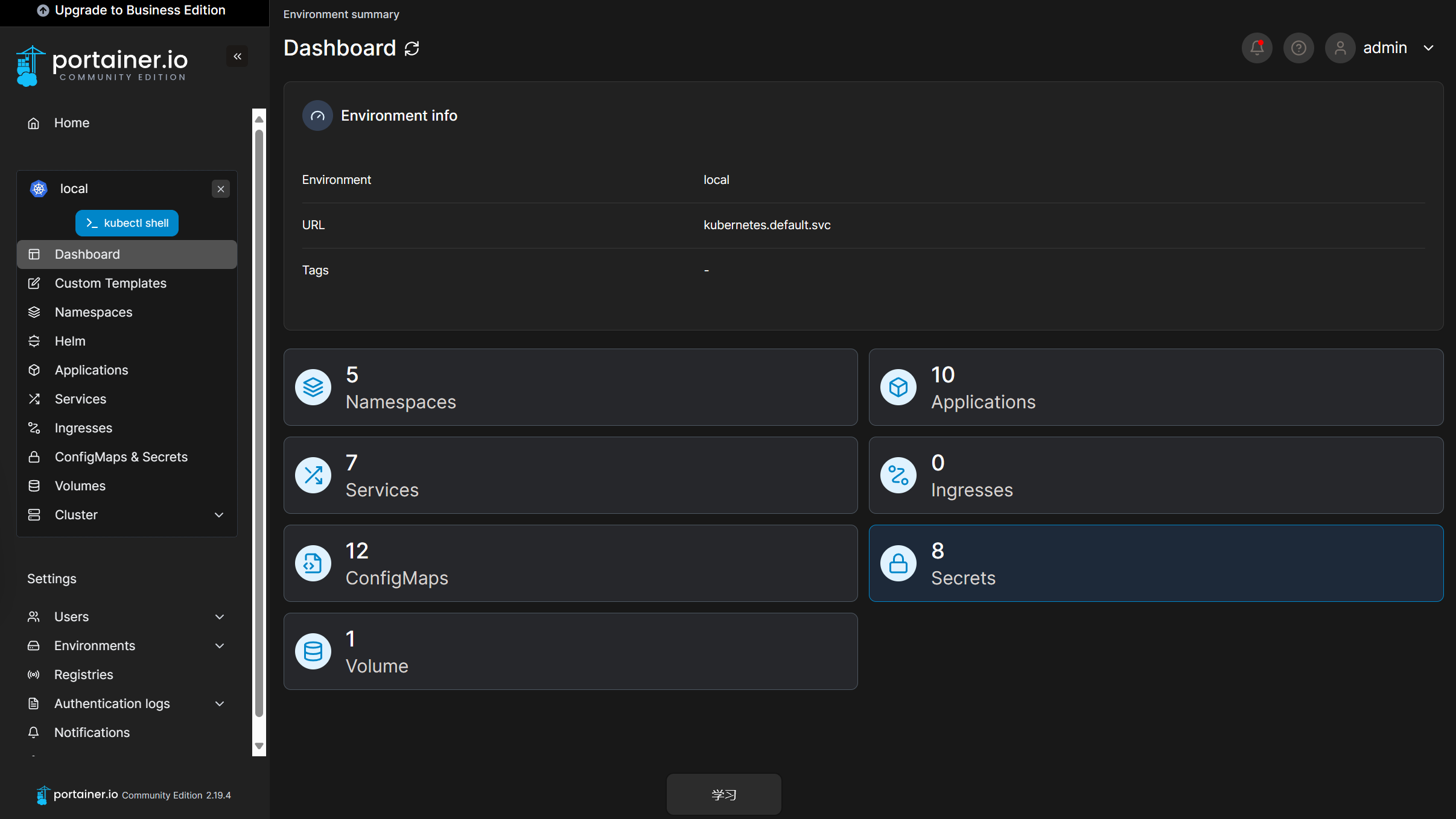

可视化 Kubernetes 管理工具

工具叫 Portainer,只需要在官网上下载一个配置文件,然后 apply 这个文件就好了kubectl apply -n portainer -f portainer.yaml

注意这里有个-n portainer参数,-n 用来指定命名空间

n 代表 Namespace,命名空间,一种将 Kubernetes 资源进行分组的机制,相当于把一个 Kubernetes 集群划分成多个空间,不同的项目或团队可以在各自的空间上独立工作互不干扰,不同命名空间中的资源也可以同名。

- 标题: K8S入门

- 作者: 纸鸢

- 创建于 : 2024-10-11 16:27:02

- 更新于 : 2025-04-06 17:09:38

- 链接: https://www.youandgentleness.cn/2024/10/11/K8S入门/

- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。